詳細內(nèi)容

污水活性污泥處理過程中會產(chǎn)生大量的剩余污泥

,數(shù)量可達到污水處理量的0.3%~0.5%(以含水率97%計)[1].剩余污泥除了具有含水率高、 易腐爛、 惡臭等特征外,還含有大量的病原菌、 寄生蟲、 重金屬和二 英、 苯并芘等難以降解的有毒、 有害、 致癌物質(zhì),極易對土壤、 地下水等造成二次污染[2].厭氧消化處理是對剩余污泥進行穩(wěn)定化、 減量化和資源化過程中被廣泛采用的處理手段,具有能耗低、 污泥穩(wěn)定性好、 產(chǎn)生生物能源沼氣等優(yōu)點[3].影響剩余污泥厭氧消化過程的因子包括基礎因素(厭氧污泥組成、 濃度、 污泥負荷等)和環(huán)境因素(pH、 ORP、 抑制性物質(zhì)等)兩大類剩余污泥厭氧消化的效率在很大程度上取決于厭氧微生物種群多樣性及優(yōu)勢種群的活性[10,11].不同條件下厭氧消化運行的穩(wěn)定性及效率與系統(tǒng)群落結構的變遷會存在一定的關聯(lián).厭氧污泥中主要存在水解發(fā)酵菌

本研究采用剩余污泥厭氧消化產(chǎn)CH4生成勢(biological methane potential

,BMP)的測試方法[15, 16],對兩廠的剩余污泥厭氧消化進行了批次實驗,在兩廠剩余污泥的產(chǎn)的產(chǎn)CH4速率1 材料與方法

1.1 厭氧污泥來源與特征

本研究所用的剩余污泥

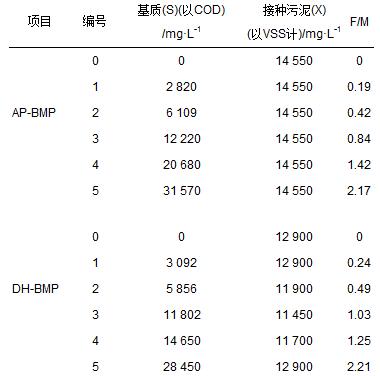

AP-BMP、 DH-BMP共設置6組不同的污泥負荷F/M(0

表 1 BMP實驗實測F/M比

1.3 分析方法

1.3.1 常規(guī)指標

常規(guī)水質(zhì)指標

1.3.2 T-RFLP分析

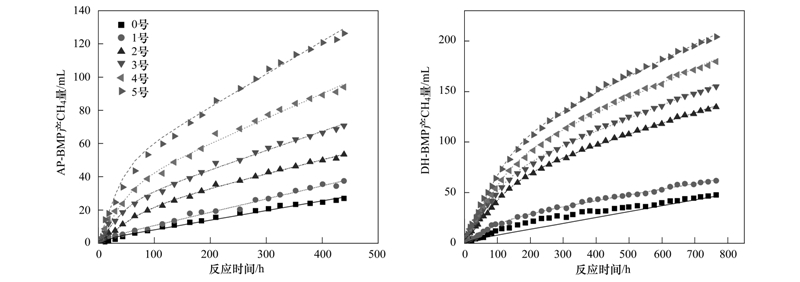

圖1 實測CH4累積產(chǎn)氣量與回歸曲線

本研究參照了Lueders等[19]建立的T-RFLP方法對實驗前后厭氧污泥的生物多樣性進行分析

1.3.3 數(shù)據(jù)分析

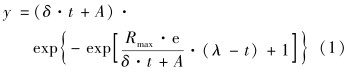

剩余污泥厭氧消化過過程中累積CH4產(chǎn)氣量采用改進的Gompertz模型回歸分析[20]

式中

,y為累積產(chǎn)氣量(mL); δ為產(chǎn)氣末期校正斜率(mL·h-1); t為反應時間(h); A為平衡產(chǎn)氣量(mL); Rmax:最大產(chǎn)氣速率(mL ·h-1); λ:遲滯期(h). 底物的厭氧代謝過程實質(zhì)上是一系列的酶促反應,因此采用Michaelis-Menten模型描述剩余污泥濃度與比產(chǎn)氣速率的關系: V=Vmax · S Km+S (2) 式中,Vmax為最大比產(chǎn)氣速率[mL ·(g ·d)-1]; V為比產(chǎn)氣速率[mL ·(g ·d)-1]; Km為半飽和常數(shù)(mg ·L-1); S為基質(zhì)濃度(mg ·L-1).2 結果與討論

2.1 BMP產(chǎn)氣結果分析

AP-BMP、 DH-BMP批次實驗持續(xù)時間分別為439 h

、 765 h,6組不同的投配比設計累積產(chǎn)氣量存在著明顯的差異.實驗初期累積產(chǎn)氣量差異不明顯(圖1),后期逐步增大.兩組實驗氣體成分均以CH4(80%)、 CO2(20%)為主,同時存在少量的H2(不足1%).實驗產(chǎn)氣均勻,可分為兩個階段.第一階段產(chǎn)氣速率大,產(chǎn)甲烷菌利用溶解性COD或易水解性物質(zhì)進行厭氧發(fā)酵; 之后產(chǎn)氣速率逐漸降低至穩(wěn)定水平

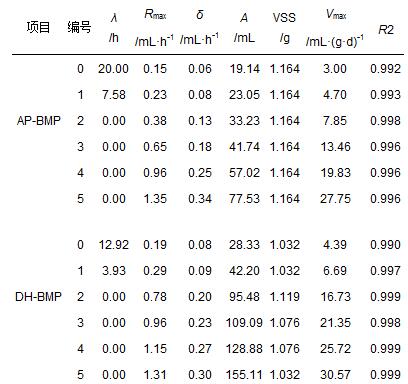

表2 改進Gompertz模型回歸BMP實驗參數(shù)

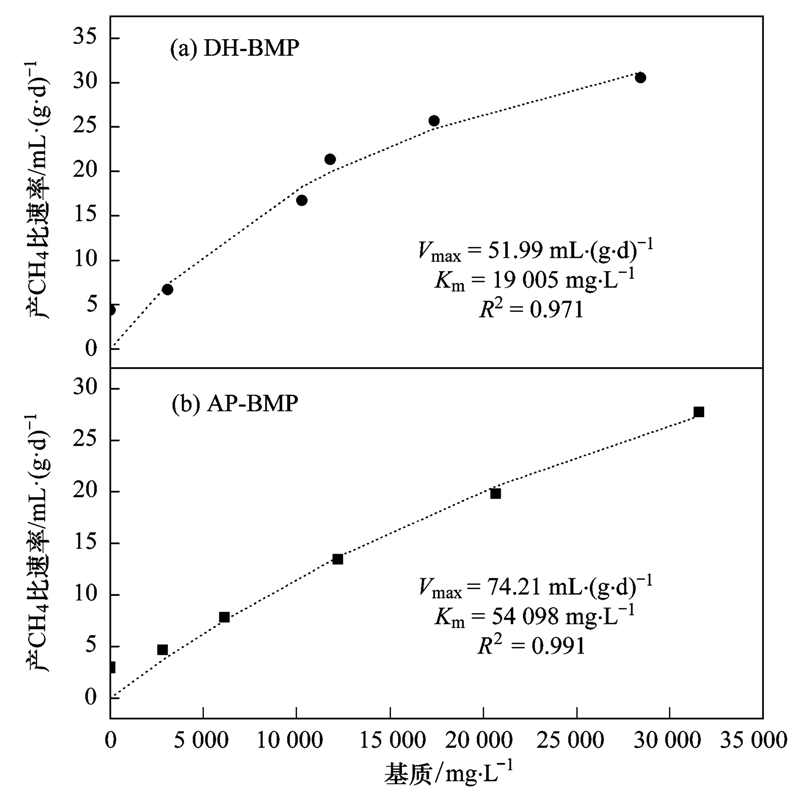

圖2 Michaelis-Menten模型回歸BMP產(chǎn)CH4速率參數(shù)

采樣Michaelis-Menten模型對兩個批次實驗的基質(zhì)濃度

、 比產(chǎn)氣速率回歸后的結果如圖2所示(R2>0.99).AP、 DH厭氧污泥的最大比產(chǎn)氣速率差距不大,分別為74.21、 51.99 mL ·(g ·d)-1,但兩廠厭氧污泥的Km存在著顯著的差異,DH厭氧污泥的Km為19 005 mg ·L-1而AP厭氧污泥的Km高達54 098 mg ·L-1.Km是表征底物親和力的常數(shù),表明AP厭氧污泥對該廠剩余污泥的適應性差,需要在較高的基質(zhì)濃度下才能表現(xiàn)出較好的產(chǎn)CH4性能.2.2 水質(zhì)變化分析

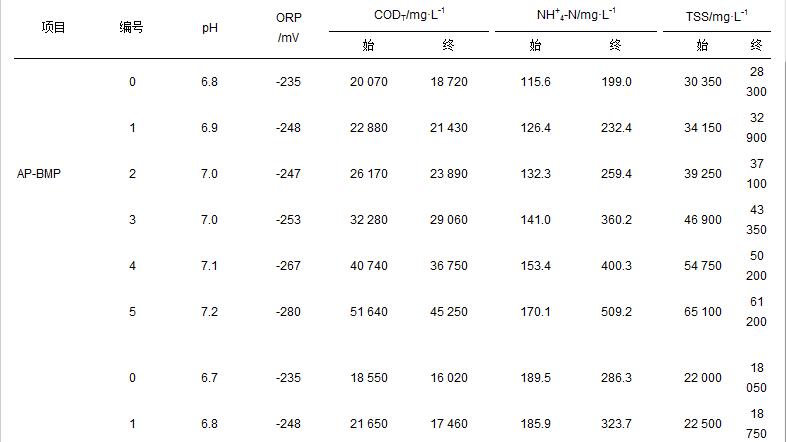

AP-BMP、 DH-BMP兩個批次實驗結束時不同F(xiàn)/M條件下的水質(zhì)狀況如下表3所示.兩個批次實驗中隨著F/M增大

,pH由弱酸性漸變?yōu)槿鯄A性,分別位于在6.8~7.2、 6.7~7.1范圍內(nèi).0號呈弱酸性,可能由未添加基質(zhì),厭氧污泥自身的水解造成[23].DH-BMP與AP-BMP實驗結束時ORP值分別位于-235~-280 mV與-235~-282 mV范圍內(nèi).隨著F/M比的增大,兩個批次實驗的ORP值都呈下降的趨勢.厭氧環(huán)境的主要標志是發(fā)酵液具有低的ORP,不同的厭氧消化體系和不同的厭氧微生物對ORP的要求不同[24].兩批次實驗中在高F/M條件下下CODT下降明顯.與AP-BMP實驗相比

,DH-BMP實驗結束后CODT下降更為顯著,5號樣品中由之前的47 000 mg ·L-1下降至32 480 mg ·L-1,在高F/M條件下厭氧消化進行得更為完全.批次實驗前后,NH+4-N濃度均有提高,不同F(xiàn)/M條件下NH+4-N變化差異較大

表3 BMP實驗末期不同F(xiàn)/M條件下主要水質(zhì)

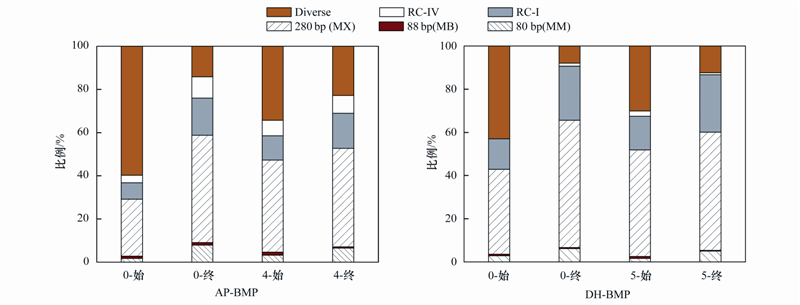

圖3 AP

、 DH剩余污泥厭氧消化前后主要T-RFs豐度變化2.3 厭氧污泥生物多樣性分析

圖3表示了以AP-BMP、 DH-BMP實驗前后產(chǎn)甲烷功能菌組成的變化情況.與AP-BMP

、 DH-BMP兩個批次實驗中產(chǎn)CH4、 水質(zhì)變化情況相一致,DH接種厭氧污泥中產(chǎn)甲烷菌群的相對含量高于AP接種厭氧污泥,AP-BMP中0號樣品的雜菌(Diverse)相對含量超過60%.DH厭氧污泥中產(chǎn)甲烷功能菌群豐富且相對含量較高,可能是DH-BMP實驗中半飽和常數(shù)Km顯著低于AP-BMP中回歸數(shù)值的重要原因.AP-BMP實驗后,未添加基質(zhì)的0號實驗結束后雜菌(Diverse)相對含量降至14%

,這可能是由于基質(zhì)的缺乏,產(chǎn)甲烷菌將雜菌(Diverse)分解代謝造成.4號樣品中的雜菌(Diverse)含量也有所降低但幅度不大.同時實驗結束后,兩組的產(chǎn)甲烷髦毛菌Methanosaeta spp.(280 bps)、 產(chǎn)甲烷微菌Methanomicrobiaceae(80 bps)和RC-I(389 bps)的相對含量皆有提高.DH-BMP實驗前后產(chǎn)甲烷功能菌的組成變化情況與AP-BMP變化類似.DH-BMP實驗結束時雜菌(Diverse)含量降低,0號3 結論

(1)AP

(2)BMP實驗結束后,TSS

、 CODT有所下降,NH+4-N顯著提高(3)兩批次實驗前后T-RFLP分析結果與其生化產(chǎn)CH4勢相一致

資訊